2022年の春、花粉症はどうなる?花粉症の斬新な対策方法をご紹介!

そもそも花粉症はなぜ発生するの?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

花粉症のメカニズムについては環境省のホームページ及び厚生労働省のホームページに詳しく書かれています。

環境省:花粉症環境保健マニュアル

https://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/manual/1_chpt1.pdf厚生労働省:はじめに ~花粉症の疫学と治療そしてセルフケア~

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/ookubo.html

東邦大学習志野キャンパスの調査によると、千葉県船橋市における過去40年間のスギ・ヒノキ花粉総飛散数は年々増加しています。特に2005年以降はより多くの花粉が飛散していることがわかっています。

日本初の花粉症は1961(昭和36)年のブタクサ花粉だといわれています。ブタクサ花粉は当時、都市郊外に放置された荒れ地や河川敷が多かったことで、キク科やイネ科の草木が生い茂り、一気に流行しました。

しかし、現代ではスギ花粉が非常に多い印象があります。

1970年代後半から1980年代前半にかけて、関東を中心にほぼ3年周期でスギ・ヒノキ花粉の飛散量が急増しました。都会の耳鼻科には花粉症患者であふれたそうです。東京都の疫学調査が1983年〜1987年の間に、都民を対象に3地域で行われました。このとき、スギ花粉症の推定有病率が都民の10パーセントと報告されましたが、1995年にこれまでにないほど多くのスギ・ヒノキ花粉が飛散したことで患者数が急増したと推定されています。

この頃には花粉症患者の疫学調査が大々的に行われるようになりました。

東京都は1996年に2回目の疫学調査を実施。

前回と同様に3地域で実施した疫学調査では、推定有病率が20パーセントになり、以前の10年前と比べると10パーセントも患者数が増加していることが明らかになりました。

2000年代以降のスギ・ヒノキ花粉は増減を繰り返しながらも、増加を続け、2011年には過去最大の飛散量となりました。

東京都が2006年に実施した3回目の疫学調査では、推定有病率が28パーセント。また、スギ・ヒノキ花粉の飛散量は、1996年までの20年の平均飛散量の2倍以上に増加していることもわかりました。

これだけ花粉量が増加したのなら、花粉症を発症する人が増加するのも頷けます。

その後も2019年に疫学調査を東京都は実施。この調査では都民の推定有病率は約49パーセントにまで増加し、2人に1人が花粉症を患っていることがわかりました。

花粉症のメカニズム。正体はアレルギー?症状や治療法とは?薬で治る・収まる?

それでは花粉症のメカニズムについて詳しく見ていきましょう。

花粉症は水を入れるポットのようなもので、ポットに水が溜まりきるとあふれるように、花粉が許容量を超えると花粉症を発症する、なんて言われますが、実際のところ、花粉症はどのようなメカニズムで発症するのでしょうか?

前提として、花粉症は鼻腔内に入ったスギ・ヒノキなどの植物花粉に対する免疫反応により、鼻水などの症状が引き起こされる病気のこと。花粉が飛散する量が多いシーズンに発症することから、季節性アレルギー性鼻炎とも呼ばれています。

アレルゲンが鼻腔内の粘膜に付着すると、体内で抗体が生成されます。この抗体はマスト細胞(造血幹細胞に由来する血球系細胞)と結合するのです。その後再びアレルゲンが侵入すると、マスト細胞からアレルギー誘発物質が放出。これによって鼻水などのアレルギー症状が発現します。

花粉の鼻症状のメカニズム

花粉が鼻に入ると、花粉が鼻の細胞内のマスト細胞にくっつきます。するとヒスタミン、ロイコトリエン、トロンボキサン、PAFなどを放出するそうです。放出されたヒスタミンなどの物質が鼻の神経や血管を刺激し、鼻炎の諸症状を発症するのです。

花粉の目の症状のメカニズム

こちらも鼻の症状と同様に、目に花粉が侵入すると、目の粘膜内のマスト細胞にくっつきます。するとヒスタミンなどの物質を放流するのです。放出されたヒスタミンなどの物質が目の神経や血管を刺激することで、充血、目の痒み、涙などの症状が発現します。

======

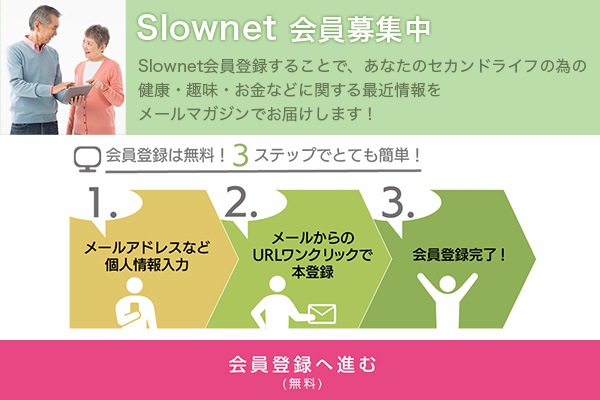

生活にお役立ちの情報がメールマガジンも受け取れる!【無料】Slownet会員登録はこちらから↓

>>次ページ 花粉症の治療方法

-

2024年2月2日

-

健康・美容

めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防

低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...

-

2023年11月17日

-

健康・美容

インフルエンザを予防しよう! 冬のウイルス対策

新型コロナ感染症も気になりますが、この時期気になるのが、インフルエンザ。毎年12月から3月の寒い季節に流行のピークを迎えます。予防するためには、手洗いやうがい、マスクの着用を徹底し...

-

2023年10月31日

-

健康・美容

けっこう怖い歯周病

11月8日は「いい歯の日」。日本では、30歳以上の8割もの人が軽度の歯周病との調査もあります。歯周病は口腔内の問題だけでなく、糖尿病など生活習慣病との因果関係も分かってきています。...

-

2023年10月20日

-

健康・美容

パープルフードを食す!

「パープルフード」を知っていますか? 紫色の天然色素が含まれているフルーツや野菜のことです。今、このパープルフードが、ダイエットや美容に良いといわれています。 パープルフ...

-

2023年10月10日

-

健康・美容

目のケアしていますか?

10月10日は目の愛護デーです。パソコンやスマートフォンなどの使用で、一日中目を酷使している人も多いのではないでしょうか? 目が疲れると仕事の効率が悪くなり、頭痛や肩こりも引き起こ...

-

2023年10月3日

-

健康・美容

姿勢に注意!猫背がもたらす危険性

猫背の原因の一つとして考えられるのが、パソコンやスマホを見ているときの姿勢。猫背は姿勢が悪いというだけでなく、集中力や内臓機能の低下にもつながるといわれています。意識して姿勢を正し...