冬になるといつもより食欲が増す理由は?

冬はそこまでおなかが空いてないのに、なぜかいつもより甘いものやしょっぱいものなどが食べたくなったり、食欲が増えませんか?

なぜ冬になるとついつい食べてしまうのでしょうか?

もしかすると正月太りも関係しているのでしょうか?

この季節食欲に変化ができる理由についてご紹介します。

冬になると無心に何か食べたくなる理由は?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

季節はすっかり冬。

冬至もすぎて少しずつ日没の時間が遅くなってきました。

冬になると、なぜか食欲が増して、比例するように体重が増えてしまうという方も多いのではないでしょうか?

寒い季節は、あたたかい夏よりも多くのエネルギーを必要とするため、お腹が空きやすいという節をよく見かけます。

実際に寒い環境で過ごした人の方が消費エネルギーは増えるそうです。

しかし、消費エネルギーが増加したからといって食欲が増すという相関関係は今のところわかってはいません。

なぜ寒くなるとおなかが空きやすくなってしまうのでしょうか?

そもそも本当におなかは空いているのでしょうか?

食欲の要因

食欲とひとことで言っても、糖の量、脂肪の量、胃の空き具合という3つの要因が関係してきます。

そもそも食欲は生命維持に必要なエネルギーを食物から摂取する、というのが大きな目的。

脳の視床下部は身体にあるエネルギーを常にモニタリングしています。

視床下部がエネルギー不足と判断すると、おなかが空く=食欲が生み出される、という仕組みなのです。

エネルギー源となるのは糖と脂肪が中心。

これらが不足すると筋肉などを分解してエネルギーを補充することになります。

そのため、必要量の糖と脂肪の摂取が求められるのです。

糖についてまずは見ていきましょう。

糖は視床下部の神経細胞が血中のグルコースを感知して判断しています。

脂肪は脂肪細胞から分泌されるレプチンが血液を介して視床下部まで届き、間接的に検知されているのです。

こうした仕組みであることから、体内の糖や脂肪の量が多ければ食欲が収まり、反対に少なければ食欲が増す、ということがわかります。

これがわたしたちが感じる空腹感、食欲の正体なのです。

このほか、胃が空っぽのときに分泌されるグレリンも食欲には作用します。

グレリンは空腹感を生み出す物質として知られており、胃にものがあれば分泌が弱まります。

つまり、胃に食べ物が入っていないと食欲が増す、というわけです。

食欲はこれらの状態によってコントロールされています。

仕組みを理解した上で、冬の食欲について考えていきましょう。

交感神経

冬の食欲の要因として考えられるのは交感神経による作用。

わたしたちは恒温動物なので、夏でも冬でも体温に大きな差はありません。

気温が高ければ熱を発散して体温を下げ、気温が低ければ身体を温める、ということを全自動で行っているのです。

寒いときに体温を上げる仕組みは大きく分けてふたつあります。

ひとつは震え。

ブルブルと震えることで体内で熱を生み出しています。

このときに働くのが筋肉。

筋肉を動かして震えを起こすことで身体を温める熱を生み出しています。

ふたつめは血流を抑えること。

冷えた血液が身体を巡れば、自然と体温は下がってしまいます。

血液には身体の熱を外に逃がす、という働きもあるので、血流を抑えることでより多くの熱を身体の中に留めることが出来るのです。

また、外的要因として食べ物を食べれば体温が上がります。

食事をすると身体があたたまった経験がある方も多いでしょう。

実際に食べ物のを食べると体温は0.5度ほど上昇するそうです。

寒いときのエネルギー補給は体温上昇を考えた上でも欠かせない要素です。

だからこそ、寒いときにおなかが減るのかもしれません。

震えや血流低下は寒さの刺激で活発になる交感神経によって引き起こされます。

マウスを使った実験では交感神経が活発になるとグレリンの分泌が増えることがわかっています。

これらの情報から体温を上げるために交感神経を活発にする→グレリンの分泌が増加する→空腹を感じるという仕組みが考えられるのです。

セロトニン不足

このほかにもセロトニン不足が冬の空腹の原因かもしれない、と考えられています。

人は日照時間が短いとうつ傾向が強くなると言われています。

冬は夏と比較すると日照時間が短くなりますよね。

夏至と冬至を比較すると5時間も日照時間が短いそうです。

これだけ日照時間が短いとセロトニンが不足しがちに。

冬季うつといわれる冬特有のうつ病症状は、日照時間不足に原因があると考えられています。

セロトニン不足は食欲にも関係してくるそうです。

視床下部でエネルギーの過不足が感知され、食欲が発生するまでに、脳は様々なプロセスを経ています。

そのうちのひとつがMCHニューロン。

MCHニューロンという神経が活発だと食欲を抑え、食べる行動を控えさせる働きがあるのです。

研究によるとセロトニンはMCHニューロンを活発にすることに関わっていることがわかっています。

セロトニンが食べる行動を抑えることに繋がっている、というわけです。

日照時間が不足するとセロトニン量が減少するので、食欲量が増してしまうのです。

結論

ここまでご紹介してきた説はいずれも身体の仕組みから考えられる仮説。

冬の食欲は、本当におなかが空いているわけではない、錯覚空腹感である可能性が十分に考えられます。

特に冬においては部屋を暖かくしたり、日を意識的に浴びるようにしたり、といった対策が有効かもしれませんね。

======

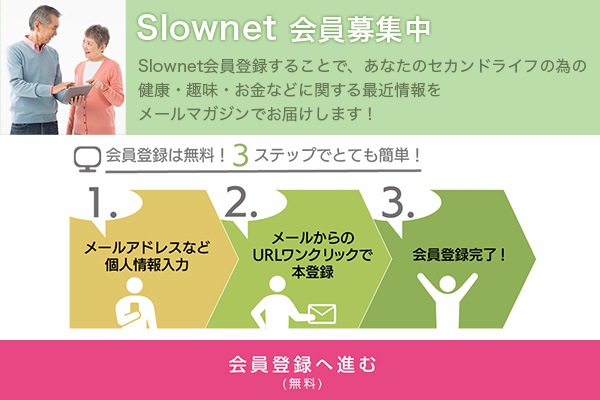

生活にお役立ちの情報がメールマガジンも受け取れる!【無料】Slownet会員登録はこちらから↓

>>次ページ 今年の冬はおうち時間が増えると共におやつの取りすぎにはご注意を!

-

2025年5月22日

-

健康・美容

春の息吹を食卓へ! アスパラガスを味わおう!

春から初夏にかけて、店頭に並ぶ鮮やかな緑色が美しいアスパラガス。シャキシャキとした食感と、ほのかな甘みがたまらない、春を代表する野菜の一つですね。今回は、そんなアス...

-

2025年3月24日

-

健康・美容

苦みパワーで不調を改善

人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...

-

2025年3月10日

-

健康・美容

ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣

ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...

-

2024年8月1日

-

健康・美容

野菜・フルーツの老けない食べ方

老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...

-

2024年7月1日

-

健康・美容

真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!

気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...

-

2024年2月2日

-

健康・美容

めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防

低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...