アマ二オイル(亜麻仁油)、グレープオイルなど、健康に良いオイルがブーム!生活に取り入れてみては?

最近は在宅の時間が増え、自炊する回数が多くなった家庭も多いのではないでしょうか?

身体が心配な今だからこそ、健康にいい料理を作ろうと心がけてみてはどうでしょうか。

最近は身体に良い「オイル」が人気を集めています。普段の料理に使う油を変えるだけで良いので、生活に気軽に取り入れることができます。

オイルはなぜ健康に良いのでしょうか?今回はオイルについてご紹介いたします。

料理に使われるオイルの種類は多様!

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

皆さんの家庭にはどんな種類のオイルがありますか?

サラダ油、ごま油(セサミオイル)、オリーブオイルあたりはある、という家庭も多いでしょう。

以前は油と聞くと「太る」や「健康に悪影響を及ぼす」といったイメージがあったかと思います。

しかし最近は、ココナッツオイルなどに代表されるように、美容オイルブームが訪れています。

オイルブームが訪れた結果、多様なオイルが販売されてることとなり、何を選べば良いのかわからない、なんてことも。

まずは手に入りやすい、代表的なオイルについて見ていきましょう。

- 亜麻仁油

亜麻の種子を絞った油で、独特の風味があるのが特徴。酸化しやすく加熱に弱いので生食向けとして多く使用されている - エゴマ油

エゴマが減量の油で独特の風味が特徴。こちらも加熱に弱く生食向け - オリーブオイル

オリーブを搾って抽出するフルーティな香りと色が特徴。品種や地域によって味わい・香りはさまざまなので自分好みを探せる - グレープシード

白ワインの副産物として生まれた油で、美しい色合いとクセのない風味が特徴 - コーン油

揚げ物などの加熱調理に最適な油。血中コレステロールを下げるといわれる植物ステロールを含んでいる - ココナッツ油

ココヤシの種子の白い部分が原料の油 - ごま油

2種類販売されており、焙煎タイプは茶色い色が特徴で、中華料理や韓国料理によく使用されている。焙煎せずに圧搾するごま油は無色~淡黄色でくせがなく旨味がある油。天ぷらなどに使用される - こめ油

米ぬかだけに含まれるγ-オリザノールを多く含んでいる。酸化安定性が高く、フライやドーナッツ、煎餅、かりんとうなどの揚げ油として最適 - 大豆油

世界で2番目に生産量の多い植物油。家庭で使われる「サラダ油」は大豆油・コーン油・菜種油などをブレンドしたもの。 - 菜種油

日本で多く消費されているのが菜種油。別名キャノーラ油。淡泊な風味で固まりにくい性質を持っているため、天ぷら油としても好まれている - パーム油

アブラヤシの果肉を絞って抽出するのがパーム油。淡泊な風味。常温では固形という特徴がある。酸化安定性に優れており、高温でもコシが強いため、加工食品や惣菜、フライなどに適している - ひまわり油

ビタミンE含有率が植物油のなかでもトップクラス。クセがないためマヨネーズの原料としても使われるほか、ドレッシング、お菓子など幅広い用途で使われている - 紅花油

色や香り、苦みなどクセがなく、淡泊な風味。サフラワー油としてスーパーなどでは売られることも。リノール酸の多い油だが、近年ではオレイン酸の含有量が多いハイオレックタイプが中心になっており、ビタミンEも豊富に含まれるようになった - 綿実油

綿をとったあとの種が原料の油で、上品の風味と口当たりのまろやかさが特徴。ビタミンEが豊富で、加熱後に冷めても風味が落ちにくい性質。そのため、高級サラダ油の原料として、また天ぷら油として多く用いされている。加工品としてはマーガリンやショートニングの原料にも - 落花生油

中華料理で使用されることが多い油。焙煎したピーナッツの香りと風味が特徴。熱に強いが低温で固まりやすいという性質を持つ

上記を見てみると、ごま油くらいまでは実際に売っているのを見たことがある方も多いのではないでしょうか?

スーパーなどでも多様なオイルが販売されていますよね。

ぜひオイルの違いを知った上でスーパーのオイルコーナーを見てみましょう。きっと新しい発見があるはずです。

サラダ油は代表的な油じゃない?

家庭でよく使用されるサラダ油はどのような油かご存じですか?

サラダ油の特徴は低温下でも長時間結晶化しないというものがあります。寒い場所に置いておいても、いつまでも液体の状態を保っていますよね。

豚の脂であるラードなどは寒い場所に置いておくと固まっているもの。チューブなどで販売されているのもこの辺りの性質が関係しているでしょう。

一方サラダ油は寒い環境であってもサラサラとした状態を保っています。

これは元々そのように精製されており、ドレッシングやマヨネーズのような製品の原料に最適な油を目指したため。だからこそ、味やニオイにクセがないのです。

またサラダ油は「サラダ」が原料ではありません。ごまや菜種、とうもろこしなどさまざまな油をブレンドして製造しています。

サラダ油の歴史

サラダ油は日本のオリジナルの油。1924(大正13)年に日清オイリオが「日清サラダ油」を発売したことが始まりです。

当時、欧米ではドレッシングで生野菜を食べていましたが、日本ではまだそうした習慣がなかったので、生野菜に合う油を開発・販売した、というのが誕生の経緯だそうです。

生野菜だけでなく、お菓子(煎餅やスナック)などにも「サラダ」の名称がつけられる(サラダ味など)ことがありますよね。これは生野菜味という意味ではなく、「サラダ油」を意味していることが多いそうです。サラダ油を塗り、塩味をつけていることから、当時高級だったサラダ油の「サラダ」という名称を使用しているそうです。

現在ではサラダ油は日本農林規格(JAS)によって正式に定義づけられています。

原料は菜種、綿実、大豆、ごま、ひまわり、とうもろこし、紅花、米、落花生などを使用し、2種類以上の原料を混ぜると「調合サラダ油」と呼ばれ、「サラダ油」とは呼ばれません。

二つ目は性質で、低温でも濁ったり、固まったりしないことがサラダ油の絶対条件。バターやラードなどは低温だと固まる油です。

しかしサラダ油は常にとろとろ、サラサラととしています。サラダ油を名乗るためには、低温でも固まってはいけないのです。

とはいえ、サラダ油は製造過程で固まる(結晶化)するそうです。長時間冷やし、結晶化したものを取り除くことで、私たちがよく目にするサラダ油を完成させています。

これだけ聞くと、すごい努力の末に出来上がったもの、ということがわかりますよね。

======

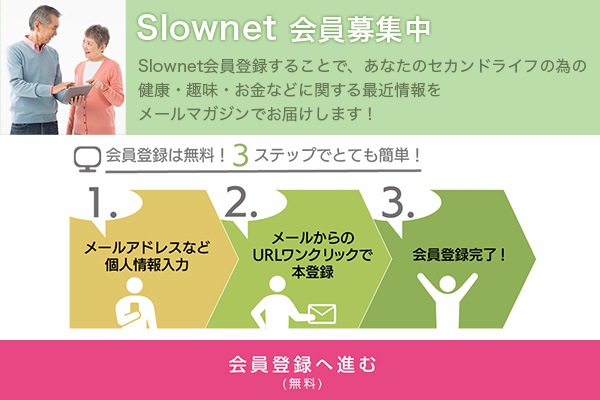

生活にお役立ちの情報がメールマガジンも受け取れる!【無料】Slownet会員登録はこちらから↓

>>次ページ 特に体に良い油は?

-

2025年5月22日

-

健康・美容

春の息吹を食卓へ! アスパラガスを味わおう!

春から初夏にかけて、店頭に並ぶ鮮やかな緑色が美しいアスパラガス。シャキシャキとした食感と、ほのかな甘みがたまらない、春を代表する野菜の一つですね。今回は、そんなアス...

-

2025年3月24日

-

健康・美容

苦みパワーで不調を改善

人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...

-

2025年3月10日

-

健康・美容

ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣

ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...

-

2024年8月1日

-

健康・美容

野菜・フルーツの老けない食べ方

老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...

-

2024年7月1日

-

健康・美容

真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!

気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...

-

2024年2月2日

-

健康・美容

めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防

低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...