加齢とともに弱くなる「かむ力、飲み込む力」、急にのどにものが詰まったときはどう対処する?

みなさんは何かを食べたり、薬を飲むとき、息を間違ってしまってのどに詰まりそうになった経験ありませんか?

のどに食べ物が詰まると息ができなくなり、最悪の場合、死亡に至るケースもあります。

加齢にともない、かむ力、飲み込む力が弱くなり、窒息死のリスクは高くなっていくもの。

本日は窒息死を避けるための予防方法についてご紹介します。

高齢者や子供は気を付けるべき!のどに詰まって窒息してしまうこととは?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

高齢の家族が食べものを喉に詰まらせたり、飲み物でむせてしまったりする光景を見たことはありますか?

少し心配になるこれらの症状は、飲み込む力が弱くなることが原因のひとつ。このことを「嚥下(えんげ)障害」というもので、50歳前後になると誰にでも起こりうるものです。

嚥下障害が出てくると、最初のうちはむせる程度ですが、「誤嚥(ごえん)」に発展すると非常に危険です。高齢になると嚥下障害を起因として、食べものが器官に入り込んでしまうと、自分の力で食べものを吐き出すこともできず、意識障害を引き起こしてしまったり、窒息してしまうこともあるそうです。

さらに誤嚥を放置すると食べものが肺に入ってしまうこともあって、肺炎を引き起こすこともあるのだとか。高齢者が誤嚥性の肺炎を繰り返すと生命に関わることもあるので、非常に注意をしなければなりません。

では、実際に誤嚥によってどのくらいの人が救急搬送されているのでしょうか?

消費者庁のホームページに高齢者の窒息事故についての資料が掲載されているので、中身をご紹介いたします。

御注意ください、高齢者の窒息事故!

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_009/pdf/caution_009_181226_0001.pdf

高齢者の「誤嚥等の不慮の窒息」による死亡者数は、高齢者の「不慮の事故」のなかでもっとも高い数値。その約半数は「気道閉塞を生じた食物の誤嚥」によるものだそうです。

参考

誤嚥等の不慮の窒息 H19…7,877人、H20…8,115人、H21…8,155人、H22…8,644人、H23…8,643人、H24…9,099人、H25…8,583人、H26…8,651人、H27…8,310人、H28…8,493人うち気道閉塞を生じた食物の誤嚥 H19…3,810人、H20…4,098人、H21…4,070人、H22…4,274人、H23…4,229人、H24…4,530人、H25…4,216人、H26…4,331人、H27…4,218人、H28…4,387人

厚生労働省の「不慮の事故死亡統計」を見てみると、窒息による死亡事故は60代以降に急増する傾向が見られ、80代後半になると死亡率(人口10万人あたりの死亡者数)は80人近くに達するほどです。

誤嚥にはむせる誤嚥とむせない誤嚥の2種類があります。冒頭でもお伝えしているとおり、誤嚥は飲食物が誤って咽頭や器官に入ってしまうこと。この誤嚥は厳密には2つの種類にわけられます。

そのひとつが、飲食物が器官に入ったときに激しくむせる「顕性誤嚥」。誤って入った飲食物を器官の外に出そうとする防御反応で、このタイプの誤嚥なら周囲の人が誤嚥に気づいてくれる場合が多いです。

一方で危険なのがむせることがない「不顕性誤嚥」です。不顕性誤嚥が起こりやすい人は、誤嚥した飲食物が器官の中に入ったままになってしまうので注意が必要です。

誤嚥はなにも飲食物だけではありません。唾液も十分誤嚥に繋がります。寝ている間に咳き込んで起きてしまうことはありませんか?あれも誤嚥の可能性があります。不顕性誤嚥が起こりやすい人の場合、寝ている間などに誤嚥を繰り返してしまっているかもしれません。

一般的に食事中に起こりやすい誤嚥ですが、飲み込むタイミングだけで起こるわけではありません。誤嚥が起こるのは嚥下前、嚥下中、嚥下後の3回あります。

嚥下前は食べものをまだ噛んでいる状態の時。食べている最中から少しずつ器官に飲食物が流れ込み、誤嚥を引き起こします。

嚥下中は飲食物を飲み込もうとしているまさにその瞬間に、軌道に入り込んでしまう状態。

喉に残った飲食物が軌道に入り込むことで起こるのが嚥下後の誤嚥です。食べものが器官に入り込むと誤嚥性肺炎の原因にもなるので、非常に気をつけなければなりません。

飲食物を摂ることは「摂食」、口に入れた飲食物を飲み込むことを「嚥下」、口の中に飲食物を入れて食道から胃に送る働きを「摂食・嚥下機能」といいます。

摂食・嚥下機能が十分に作用しなくなると、摂食・嚥下障害が起こり、誤嚥が発生しやすくなります。誤嚥が発生しやすくなると窒息する危険があるのです。

摂食・嚥下障害になると、むせたり、口から食べものがこぼれてしまったり、声がガラガラになってしまったり、体重が減少してしまったり、水分摂取を嫌がるという特徴があります。もしも身近な高齢者にこれらの症状が該当する場合は、摂食・嚥下障害を疑っても良いかもしれません。

障害が起こる原因として現在のところ指摘されているのが、「器質的原因(舌や喉の構造に問題がある)」、「機能的原因(舌や喉を動かす神経、筋肉に問題あり。加齢による機能低下も含まれる)」、「精神心理的原因(心理的疾患によって引き起こされる)」の3つ。このうち、機能的原因による摂食・嚥下障害と、それを原因とする窒息は加齢が進むにつれて発生リスクが高まるので、本人はもちろんですが、その家族も十分に気をつけなければなりません。

======

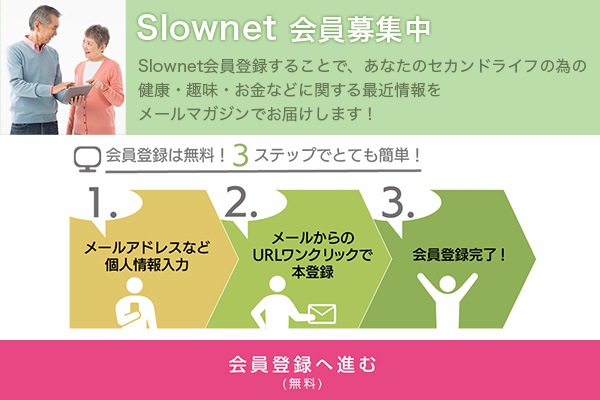

生活にお役立ちの情報がメールマガジンも受け取れる!【無料】Slownet会員登録はこちらから↓

>>次ページ もし、のどに詰まったときの応急措置は?もしもの時に備えて知っておこう

-

2025年5月22日

-

健康・美容

春の息吹を食卓へ! アスパラガスを味わおう!

春から初夏にかけて、店頭に並ぶ鮮やかな緑色が美しいアスパラガス。シャキシャキとした食感と、ほのかな甘みがたまらない、春を代表する野菜の一つですね。今回は、そんなアス...

-

2025年3月24日

-

健康・美容

苦みパワーで不調を改善

人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...

-

2025年3月10日

-

健康・美容

ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣

ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...

-

2024年8月1日

-

健康・美容

野菜・フルーツの老けない食べ方

老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...

-

2024年7月1日

-

健康・美容

真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!

気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...

-

2024年2月2日

-

健康・美容

めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防

低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...

この記事、誤字が多すぎます。

いろいろ拝見していますが、文字ばかりでなく、図とか、絵とかでせつめいしていただけると、読む気力がちがうとおもいます