冬は不眠症の人が増える!それはメラトニンが不足しているからなのでは?

冬になり、最近は特に家での時間が長くなり、不眠症になったと感じる人は増えたのではないでしょうか?

その原因のひとつがメラニン不足によることかもしれません。

メラトニンが不足すると身体にはどのような影響が出てくるのでしょうか?

本日はメラトニンについてご紹介いたします。

メラトニンとは?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

メラトニンは脳にある松果体(しょうかたい)から分泌されるホルモンのこと。

体内時計に働きかけ、覚醒と睡眠を切り替える作用があることから別名「睡眠ホルモン」とも呼ばれています。

ヒトには体内時計が備わっており、朝に光を浴びると体内時計の針が進み、体内時計がリセットされて活動状態に。

メラトニンは活動状態になると、体内時計からの信号を受け、分泌がストップ。

目覚めてから14時間~16時間ほど経つと再び分泌されるという仕組みになっています。

時間が経つと徐々にメラトニンはの分泌量が増え、メラトニンの作用によって深部体温が低下。

休息に適した状態に導かれることで、眠気を感じるというのが大まかな仕組みです。

メラトニンは眠りを誘うという働きのほか、抗酸化作用によって細胞の新陳代謝を促したり、病気の予防、老化防止などさまざまな作用を持つと考えられており、現在研究が進められています。

ここまででご紹介した通り、メラトニンは主に光によって調節されます。

夜中に強い光を浴びていると体内時計が乱れ、メラトニンの分泌が抑えられてしまうことも。

これによって睡眠と覚醒のリズムが乱れ、夜眠れなくなったりするのです。

ブルーライト

強い光の原因として考えられているのがブルーライト。

パソコンやスマートフォンなど、LEDディスプレイを使用した端末の画面から発する青色光が「ブルーライト」なのです。

アメリカのハーバード大学などの研究者たちが2015(平成27)年に発表した論文では、就寝前数時間の読書でブルーライトによる影響を調査。

タブレット端末などで電子書籍を読んだ場合と、紙の本を読んだ場合で体内時計の狂いを調べました。

研究の結果、電子書籍を読んだグループの方が入眠までの時間が長く、夜間の眠気が少ないという結果に。

このほか、メラトニンの分泌量が少なく、体内時計に遅れが生じ、翌日の目覚めが悪いということがわかりました。

こうしたさまざまな研究から、寝る直前までパソコンやスマートフォンをいじってブルーライトを浴びるのは控えた方が良いというのがわかるかと思います。

ブルーライトを浴び続けると睡眠の質、健康、翌日のパフォーマンスなどに影響を及ぼしてしまうことでしょう。

寝る前までパソコンを使用しなければならない、スマートフォンを使用しなければならないといった場合はブルーライトをカットするメガネを使用するなど工夫が必要。

これも完璧ではありませんが、ブルーライトカットメガネをかけることによって、入眠が阻害されにくくなる人もいるようです。

加齢とともに減少するメラトニン

一般的にメラトニンは年齢を重ねると減少することがわかっています。

年齢を重ねると朝早く目が覚めてしまったり、夜中に何度も目を覚ましてしまったりと、若い頃と比較すると睡眠時間が短くなるもの。

この原因は、加齢によって体内時計の調節機能が弱まるため、メラトニン量が減少し、長い時間寝られなくなるのです。

メラトニンは新生児の頃にはほとんど生成せず、10代にピークを迎えます。

メラトニン量がピークから減少をはじめると思春期が始まり、その後は増えることなく減少していきます。

おおよそ60代では新生児の頃とあまり変わらないほどメラトニンの生成量が減少するので、眠れなくなるというわけですね。

======

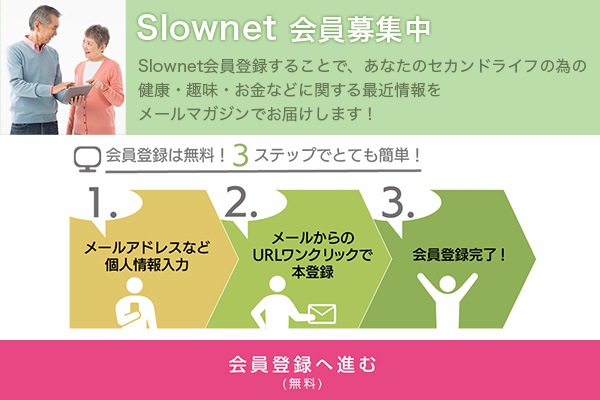

生活にお役立ちの情報がメールマガジンも受け取れる!【無料】Slownet会員登録はこちらから↓

>>次ページ 寒い冬、太陽を浴びる時間が外出自粛でもっと少なくなる!

-

2025年5月22日

-

健康・美容

春の息吹を食卓へ! アスパラガスを味わおう!

春から初夏にかけて、店頭に並ぶ鮮やかな緑色が美しいアスパラガス。シャキシャキとした食感と、ほのかな甘みがたまらない、春を代表する野菜の一つですね。今回は、そんなアス...

-

2025年3月24日

-

健康・美容

苦みパワーで不調を改善

人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...

-

2025年3月10日

-

健康・美容

ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣

ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...

-

2024年8月1日

-

健康・美容

野菜・フルーツの老けない食べ方

老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...

-

2024年7月1日

-

健康・美容

真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!

気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...

-

2024年2月2日

-

健康・美容

めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防

低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...