寒くなってから肩こりと頭痛が酷くなったと感じる人が続出!その原因と解決策は?

寒くなると頭痛と肩こりがつき物になって大変な思いをされる方も多いのではないでしょうか。

寒さで筋肉が緊張状態になり、姿勢が悪くなることで肩こりや頭痛に繋がることが多いそうです。

これらを回避したり、改善する方法にはどうすればよいでしょうか?

本日は寒い時期の肩こり・頭痛の解消方法をご紹介します。

寒さが肩こり、頭痛に繋がる原因は?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

冬シーズンで悩まされるのが「身体の冷え」という方も多いでしょう。

厳しい寒さですが、子どもの頃を思い返してみると、今ほど寒さを感じてはいなかった、年々寒くなってきているように感じるという方もいるのではないでしょうか?

これには理由があって、一般的に筋肉量が多い人は寒さを感じにくいといわれています。

筋肉は代謝によって熱を発します。筋肉量が多いとその分代謝の量が多くなるため、体温を保てるからという理由だそうです。

子どもは成人と比較すると筋肉は少ないですが、子どもは基礎代謝が高いため、寒さを感じにくい傾向にあるようです。

もちろん、すべての子どもが寒さを感じないか?というとそうではありませんが、一般的な傾向として基礎代謝の高い子どもは寒さを感じにくいといわれています。

また、皮下脂肪の多い人も寒さを感じにくいこともあるそうです。皮下脂肪は熱伝導率が高くないため、体内の熱を体内に留める働きがあるのだとか。

そのため、皮下脂肪が多い人は寒さを感じにくい傾向にあるといえるでしょう(ただし、暑い寒いを感じる皮下まで熱が到達せず、寒がりな人も多いようです)。

これらをまとめると、筋肉質で皮下脂肪もついている人は寒さを感じにくいことがわかります。

反対に、高齢で基礎代謝が衰え、痩せ型の人は寒さをより感じやすいといえるでしょう。

年齢を重ねると基礎代謝は衰えてきます。年々寒く感じてくるのは基礎代謝の衰えが原因ともいえそうですね。

同じ気温であったとしても、年齢、体型などさまざまな条件によって寒さの感じ方は異なるのです。

身体が冷えると不調が現れます。そのカギを握るのは「自律神経」です。

度々ご紹介していますが、自律神経は身体の働きを調整する機能があって、意識していなくても呼吸、心臓の働き、体温調節などあらゆる調整を行ってくれています。

活動神経の交感神経とリラックス神経の副交感神経の2種類があり、それぞれが互いにシーソーのように繊細にバランスを取りながら調整を行っているのです。

ところが、疲労、睡眠不足、ストレスなどで自律神経のバランスは簡単に乱れてしまいます。

自律神経系が乱れると体温調節機能が正常に働かず、手足の血流量が抑制されてしまいます。その結果起こるのが「冷え性」です。

血液には栄養を運ぶだけでなく、老廃物を運ぶという働き、そして熱を全身に運んで身体を温める働きがあります。

身体を健康に保つためには自律神経の働きにも充分に気をつけたいところ。

なんだか身体の調子が悪い、イライラする、頭痛が続く、身体の冷え。

病院でも原因がハッキリしない。

そんな症状は自律神経のバランスが崩壊している「自律神経失調症」かもしれません。

「自律神経失調症」はストレス、気温変化など外的刺激が長時間続くと自律神経が頑張りすぎてしまい、身体を守る防御反応を起こし、結果として自律神経自体のバランスが崩れ、本来の機能に支障をきたす病気。「冷え」も自律神経失調症では代表的な症状です。

冷え性というと軽く考えがちですが、体温が1度下がると、免疫力が30パーセント以上低下するともいわれています。

免疫力が低下すると風邪を引きやすくなったり、腹痛・下痢、集中力低下、疲労感、不眠などが発生しやすくなります。

特に新型コロナウイルス感染症が心配な時期ですから、冷えには十分気をつけなければならないのです。

もしも原因不明の不調に悩んでいる場合、一度病院でしっかりと診断を受け、改善していきましょう。

自律神経失調症による冷えが起こっている場合は、医師の手助けが必要です。

頭痛・肩こりの原因とは?

痛みなどの刺激を伝える発症神経は身体中に張り巡らされています。身体の末端へと伸びる末梢神経は、身体の内部から筋肉のすき間を通って伸びていくものも存在します。これを「皮神経」と呼び、筋肉の細いすき間を通るため、筋肉の状態の影響を受けやすいのです。

寒いとき、身体が縮こまり、硬直する経験をしたことがある方も多いでしょう。

寒さによって筋肉が縮み、硬くなるのです。すると筋肉のすき間を通る皮神経が圧迫されます。圧迫された皮神経はダメージを受けることもあります。

前述の通り、末梢神経は痛みなどの刺激を伝えているため、ダメージを受けると痛みなどの刺激が発生し、肩こり、腰痛、神経痛を起こしやすくなるというのがメカニズム。

寒くなると毎年のように肩こり、腰痛、神経痛などを起こすという方は、もしかすると末梢神経が筋肉に圧迫されて起こっているかもしれません。

予防するためにも寒いときにはカイロを痛みが発生する肩や腰に当て、あたたかい状態を保つようにすると良いでしょう。

なるべく力を入れないことを意識して、筋肉が硬直しないよう、気をつけた生活も求められます。

また、肩こりは頭~首の神経の緊張が主原因。肩こりがひどいほど頭、首が緊張し「緊張性頭痛」を引き起こすのです。

緊張性頭痛は吐き気を催すこともあるので、油断できない症状です。

肩こりは首回りの冷えや冷えによって生じる肩こりが原因になりやすいそうです。

寒い環境で長時間デスクワークやパソコンの画面を集中してみる、スマートフォンで動画を見てしまう、など長時間同じ姿勢を続けていると、首回りが凝ってしまい、固まってしまいます。それによって肩こりを発生させてしまう人も多いそうです。

寒さがストレスになって偏頭痛を発生させることも少なくありません。偏頭痛は頭の片側やこめかみがズキズキと痛む頭痛で、数分~長ければ数時間継続するのが特徴です。冬になるとよく偏頭痛が発生するという方は、寒さによるストレスを疑ってみても良いかもしれませんね。

冷えを予防するのが最優先

ある調査によると、女性の約70パーセント、男性の30パーセントが冷えを自覚しているそうです。冷えを改善するには、前述の通り、皮下脂肪を低下させる、運動・ストレッチを習慣化する、というのが有効。このほかにも、温かい飲み物・食事に切り替えていくというのも効果的だといわれています。

冷たい水やジュースを飲むのが習慣の方は白湯にしてみる、生野菜ではなく蒸し野菜にするといった工夫が効果的。

栄養はしっかりと取りつつも、冷たいものを食べないよう意識することが大切だといえるでしょう。

冷えを防止するためには身体を内側から温め、「熱」である血液を全身に巡らせることも大切です。ビタミンE、C、B1、パントテン酸、タンパク質などを積極的に摂取すれば身体はあたたまりやすくなります。

ウナギ、アーモンド、柑橘類、緑黄色野菜、豚肉、大豆、レバー、魚などが有効なので、意識してこれらの食材をとるようにしてみましょう。

また、毎日38度から40度くらいのお風呂にゆっくりと浸かり、身体を芯から温めるのも効果的です。

======

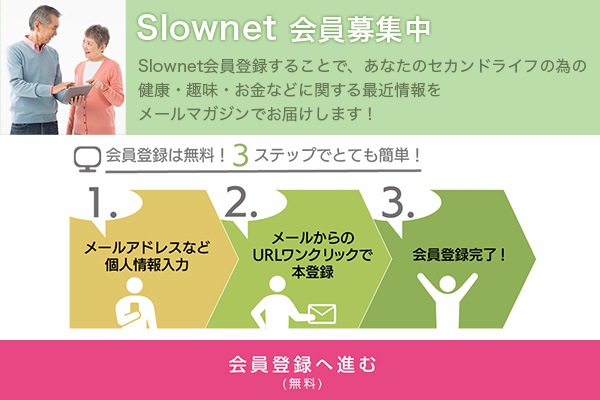

生活にお役立ちの情報がメールマガジンも受け取れる!【無料】Slownet会員登録はこちらから↓

>>次ページ 固まった筋肉をほぐすストレッチがおすすめ!

-

2025年5月22日

-

健康・美容

春の息吹を食卓へ! アスパラガスを味わおう!

春から初夏にかけて、店頭に並ぶ鮮やかな緑色が美しいアスパラガス。シャキシャキとした食感と、ほのかな甘みがたまらない、春を代表する野菜の一つですね。今回は、そんなアス...

-

2025年3月24日

-

健康・美容

苦みパワーで不調を改善

人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...

-

2025年3月10日

-

健康・美容

ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣

ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...

-

2024年8月1日

-

健康・美容

野菜・フルーツの老けない食べ方

老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...

-

2024年7月1日

-

健康・美容

真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!

気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...

-

2024年2月2日

-

健康・美容

めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防

低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...