3月3日は「耳の日」!聴覚はしっかり気にしていますか?

明日3月3日は「耳の日」だそうです。

みなさんは耳のケア、しっかりしていますか?耳はとてもセンシティブな器官で、管理方法を間違えると大変な目に合うかもしれません。

耳掃除は毎日すると良くないともいいますし、耳掃除はしない方が良いという人もいます。耳はどのようにケアするのが良いのでしょうか?

本日は耳の管理についてご紹介します。

耳かきは一週間にどれくらいがいい?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

耳掃除をすることで耳垢を取るのは、耳の健康のためにはよいことのように思われます。

ところが、アメリカの耳鼻咽喉科頭頸部外科学会は以前から「耳垢は汚れではなく、むしろ耳の中の環境を衛生的に保つために必要なもので、過度な耳掃除は耳の保護機能を損なう行為」と訴えていました。

さらに2016(平成28)年、「耳垢は無理に除去しなくても、耳の中の細胞分裂に合わせて古いものから排出されていく」とする研究結果が発表されたため、同学会が2017年1月に耳掃除の指針を新たに発表。指針の作成にあたった医師らは、耳の奥にまで耳かきのような細いものを入れる耳掃除は、耳垢を奥に突っ込んでしまっているだけでまったく意味がないとしており、「鼓膜などを損傷するリスクを高めるだけですぐにでもやめるべき」とコメントしています。

もしも毎日耳掃除をしていて、血がにじむ、耳がガサガサといった症状がある方は、「耳掃除しすぎ」かもしれません。ひどい場合、慢性外耳道炎という耳の皮膚炎になってしまい、知がにじんでしまったり、耳のガサガサ感が続いてしまうそうです。

外耳道は耳の穴から鼓膜までを指します。耳の穴側約3分1の軟骨部外耳道は柔らかく、耳かきをしても痛くない範囲。一方で、鼓膜側3分の2の骨部外耳道は硬く、耳かきがあたると痛む範囲。外耳道はこれらふたつに大分することができます。

耳あかは通常、軟骨部外耳道にあるもの。皮膚や耳毛によってベルトコンベアのように耳の外側に「自然に排泄」されていきます。

耳あかはそもそも古くなった皮膚に皮脂腺や耳垢腺の分泌物が混ざったもの。

耳垢腺の分泌物のなかには殺菌作用があって、そもそも外耳道皮膚を保護する役割もあるといいます。

過剰な耳かきはこうした保護成分を取り除いてしまうだけではなく、外耳道の慢性刺激によって外耳道炎を引き起こしてしまうのです。

頻度は多くありませんが、外耳道にできる悪性腫瘍、外耳道ガンなどの誘因になるともいわれています。

耳は非常に敏感な器官の一つで管理を間違ってしまえば、ほかの体の機能にも影響を及ぼすリスクが高くなります。

下記の本では耳の仕組みから耳掃除まで詳しく説明する本になります。

耳あかの種類

耳あかは見た目から2種類に分けられます。カサカサとした「乾性耳垢」。そしてベトベトしてアメ状になった「湿性耳垢」です。日本人の約7割〜8割が乾性耳垢と言われています。一方で欧米では湿性耳垢が多いのだそう。

基本的には遺伝によって性質が決定されているそうなので、これを改善する方法はないそうです。

では、正しい耳かきの頻度とは?

とはいえ、耳あかがたまると聞こえが悪くなりますし、なんとなく気持ち悪い気がします。耳掃除をしたい場合、どのくらいの頻度が適切なのでしょうか?

一般的には月2回ほどで良いといわれています。しかし、基本的には耳かきをしないのが正解のようです。

耳かきに使用する道具は綿棒や木製の耳かきなどを用いている方もいるでしょう。もしも耳かきをするときは柔らかい綿棒がもっとも刺激が少なくておすすめ。

最近では耳かき状の綿棒も販売されているので、これを購入するのも良いでしょう。

======

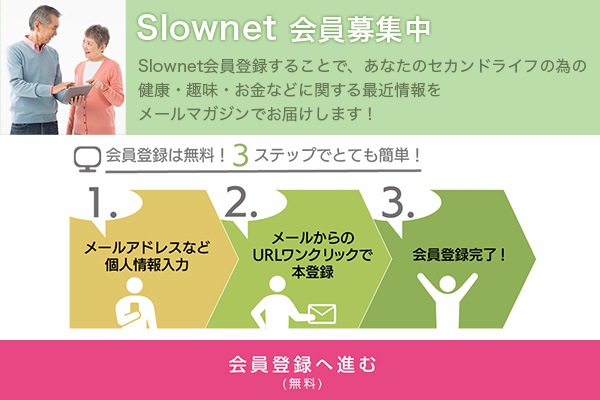

生活にお役立ちの情報がメールマガジンも受け取れる!【無料】Slownet会員登録はこちらから↓

>>次ページ 正しい耳掃除の方法

-

2025年5月22日

-

健康・美容

春の息吹を食卓へ! アスパラガスを味わおう!

春から初夏にかけて、店頭に並ぶ鮮やかな緑色が美しいアスパラガス。シャキシャキとした食感と、ほのかな甘みがたまらない、春を代表する野菜の一つですね。今回は、そんなアス...

-

2025年3月24日

-

健康・美容

苦みパワーで不調を改善

人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...

-

2025年3月10日

-

健康・美容

ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣

ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...

-

2024年8月1日

-

健康・美容

野菜・フルーツの老けない食べ方

老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...

-

2024年7月1日

-

健康・美容

真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!

気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...

-

2024年2月2日

-

健康・美容

めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防

低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...