春は意外とメンタル的に落ち込む季節!?メンタルの落ち込みを防ぐためには?

暖かい春は意外とうつになりやすい季節であること、ご存じでしたか?

4月は新生活を踏み出し人が多く、新しい環境での不安からうつになることも多いですが、春は寒の戻りなど寒暖差が大きく、それが心の調子を乱してしまうこともあるそうです。

自覚していなくてもなんとなく心が疲れてしまう。

そんな春のうつについてみていきましょう。

春がうつになりやすい季節なのはなぜ?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

春は気がつかないうちに心身ともにストレスをため込みやすい季節。

一般的には新年度で環境が変わったり、心境が変わったりしやすい季節。だからこそ、新たな環境に慣れようと心が焦ってしまう人もいるそうです。

引っ越し、転勤、就職、新たな交流など変化が起こりやすい春。

自分自身に変わりは無くても周りでそういった変化が起こりやすく、知らず知らずのうちにストレスが溜まってしまうというわけです。

うつ状態ってどんな状態?

うつ病を患ったことがない人はイメージしにくい「うつ」。憂うつ、気分が落ち込むといったイメージをお持ちの方も多いでしょう。

うつ病はこれらの症状に加えて意欲が低下してしまったり、眠れなくなってしまったり、過度に疲れやすい、といった症状が発現します。

よくうつ病を患い、自殺してしまうということを想像してしまいますが、実際にうつ病を患うと自殺する気力すら湧かないと聞きます。うつ病はあらゆる気力を奪ってしまうのです。

厚生労働省の資料によると、日本において12か月有病率(過去12か月でうつ病を経験した人の割合)は1〜2パーセントだそうです。生涯有病率(うつ病を生涯の間に経験した人の割合)は3〜7パーセントで、欧米諸国と比較すると低いそうです。

一般的にうつ病は女性や若者に多いと言われますが、日本においては中高年でもうつ病を患うケースが散見されます。

また、冒頭でもお伝えしましたが春は非常に寒暖差が大きな季節でもあります。

年によっては夏日、真夏日もあるのに突然冬のように寒い日が訪れる。春特有の不安定な気候の変化はストレスが溜まりやすくなり、次第に心身が疲労し、心の健康を支える自律神経が乱れてしまうのです。

寒暖差や環境の変化によって自律神経が乱れると、心身共に不調が表れ始めます。「イライラ」「憂うつ感」「不安感」「倦怠感」「やる気が起きにくい」といった精神的な不調から、「手足の冷え」「身体がだるい」「眠れない・眠い」「頭痛」といった身体的な不調までさまざま。

これらは一般的なうつの症状とほぼ同一で、こうした症状を患ってしまった人のなかには、春を越えてもなかなか改善しない人もいるそうです。

これは「春バテ」とも呼べる状態で、「プチうつ」とも呼ばれており、これらは真面目な人ほど起こりやすいそうです。他人のことを考えすぎてしまい、自分自身の意見を飲み込んでしまうタイプの人だったり、義務感が強く、自分自身を追い込んでしまう。そんな傾向がある人ほど「春うつ」には注意が必要です。

季節性うつ病は存在する

1984年、精神科医のローゼンタールらが「冬季うつ病」をはじめて報告しました。

秋から冬にかけてうつ病のような症状が発現し、春先によくなるというサイクルを繰り返すのが特徴です。病気の発症時期と季節に関連があるというのが特徴で、直接の原因や生活の変化がないため、うつの原因を特定するのが難しいといわれています。

冬場にうつ症状が現れることについてはかなり研究が進められており、有病率は欧米で1パーセントから10パーセントといわれています。

日本で調査を行ったときは2.1パーセントが冬のうつ病が疑われると報告されました。

発症する年齢は20代前半が多く、特に女性が多いのが特徴です。

また、緯度、年齢、性別によって有病率に差があって、高緯度地方のほうが有病率が高いそう。さらに気象条件にも影響されやすく、白夜が存在する高緯度地域では有病率が非常に高くなっています。

実際にアメリカ南部のフロリダ州の有病率は約1パーセントでしたが、アラスカ州ではなんと約10パーセントの人が季節性うつ病を抱えているのだとか。

関西医科大学の木下教授は、日本でも九州や近畿に少なく、東北や北陸の日本海側に多いとみられると話しています。北海道や秋田では3パーセントから4パーセント台と高く、大阪・名古屋は1パーセント未満という結果が出ているので、北に住んでいる人ほど注意が必要です。

季節によってうつ症状が現れる季節性感情障害(SAD)は「再発性うつ病」と躁状態を間に挟む、増悪を繰り返す「双極性障害」の2種類があります。双極性障害にはさらにうつ状態と躁状態が同じ程度の「双極Ⅰ型障害」と、躁状態が小さい「双極Ⅱ型障害」に分けられ、双極Ⅱ型障害の方が患者数が多いと考えられています。

冬のうつ病は日照不足が原因だと考えられています。人間は明るい太陽光を浴びると体内時計をリセットするようにできています。

しかし、冬場は日照時間が短いため、なかなか太陽光を長時間浴びることができません。それによってうつ病のような症状が発現してしまうというのです。

季節によってうつ病が発病する人もいるので、春先に自律神経が乱れ、うつ病になってしまう人がいてもおかしくありませんね。

======

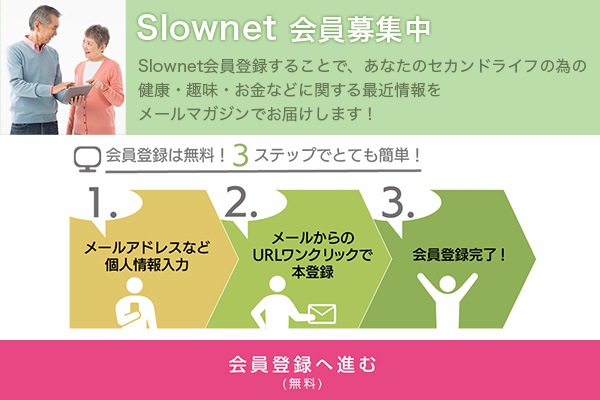

生活にお役立ちの情報がメールマガジンも受け取れる!【無料】Slownet会員登録はこちらから↓

>>次ページ 春うつはどのような症状で現れるの?

-

2025年5月22日

-

健康・美容

春の息吹を食卓へ! アスパラガスを味わおう!

春から初夏にかけて、店頭に並ぶ鮮やかな緑色が美しいアスパラガス。シャキシャキとした食感と、ほのかな甘みがたまらない、春を代表する野菜の一つですね。今回は、そんなアス...

-

2025年3月24日

-

健康・美容

苦みパワーで不調を改善

人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...

-

2025年3月10日

-

健康・美容

ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣

ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...

-

2024年8月1日

-

健康・美容

野菜・フルーツの老けない食べ方

老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...

-

2024年7月1日

-

健康・美容

真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!

気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...

-

2024年2月2日

-

健康・美容

めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防

低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...