ゴールデンウィーク終わりは「五月病」に注意を!五月病の原因は?

みなさんはゴールデンウィークは何をして過ごしましたか?

今年は昨年のゴールデンウィークと同じく、外出は自粛し、家で過ごした人も多くいると思います。

あるいは、感染対策をしっかり行ったうえで家族と久しぶりに集まったり、普段できなかったことを楽しんだ方もいるでしょう。

しかし、楽しかったゴールデンウィーク明けに何となく気持ちの落ち込みを感じる人が多いようです。

やる気のでない、憂鬱な気持ちが続くことを「五月病」とも言います。

特に現在学業に励んでいる学生や仕事に勤めている若い世代に現れやすいようです。

本日は五月病についてご紹介します。

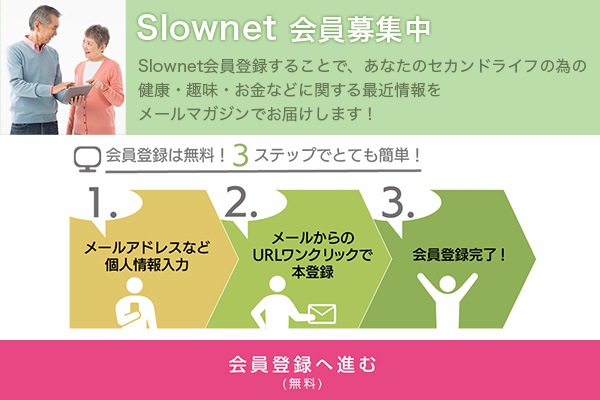

五月病とは?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

昔から言われる五月病。

進学や就職などで環境が変わることで疲れや緊張がピークに達することで、張り詰めていた糸が切れてしまい、学校や会社に行けなくなるといった症状があることが特徴です。

休んでみても気分が優れなかったり、疲れがとれなかったりする場合、もしかすると五月病かもしれません。

まずは五月病とはどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。

5月には大型連休「ゴールデンウィーク」がありました。今年は4月29日に始まり、5月5日で終わった人が多いのではないでしょうか。

4月26日〜28日・30日、5月6日・7日の6日間、有給休暇を消化すると、最大16連休という人もいるそうです。

そんな大型連休を乗り越えた後、学校や会社に行きたくない、気持ちが向かない、なんとなく体調が悪い、集中できないといった症状の総称が「五月病」です。

初期症状はやる気が出ない、食欲が低下する、眠りにくいといったものですが、放置していると徐々に症状が悪化して体調が悪くなったり、会社や学校を休まざるを得なくなる人もいるそうです。

五月病の主な原因はストレス。

進学や就職、転居など春はさまざまな出逢いと別れがありますよね。新たな環境に移る人も多い時期です。環境が変わると、知らず知らずの間にストレスが溜まるもの。

そんなストレスに気がつかなかったりすると、五月病を発症してしまうのです。

五月病は正式な病名ではありません。病院などで診断を受けると、適応障害だったり、うつ病だったり、パーソナリティ障害、パニック障害、不眠症という病名になるそうです。

数々の病気が考えられますが、五月病でもっとも多いのが「適応障害」。聞き馴染みがない方もいるかもしれませんが、適応障害は特定の状況や出来事が、その人にとってつらく、耐えがたく感じられ、これらを起因として気分や行動に影響を与えてしまうもの。憂うつな気分だったり、不安感が強くなるのが特徴で、ふとしたときに涙が出てしまったり、普段はそんなことはないのに過剰な心配性になってしまったり、神経が過敏になってしまったりします。このほか無断欠席、ケンカ、無謀な運転といった行動面に症状が現れる方もいるそうです。

五月病は誰しも患う可能性がある病気。

受験、就職はもちろんですが、例えば老人ホームへの入居など環境が変化することで起こりますし、何か大きな目標を達成した後、燃え尽き症候群のような状態だと五月病になりやすいといえるでしょう。

ストレスに関する書籍を参考して自分に合うストレス解消法を取り入れてみるのも良いかもしれません。

【ストレスに関する書籍のおすすめ】

======

生活にお役立ちの情報がメールマガジンも受け取れる!【無料】Slownet会員登録はこちらから↓

>>次ページ 五月病になりやすい人とは?

-

2025年5月22日

-

健康・美容

春の息吹を食卓へ! アスパラガスを味わおう!

春から初夏にかけて、店頭に並ぶ鮮やかな緑色が美しいアスパラガス。シャキシャキとした食感と、ほのかな甘みがたまらない、春を代表する野菜の一つですね。今回は、そんなアス...

-

2025年3月24日

-

健康・美容

苦みパワーで不調を改善

人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...

-

2025年3月10日

-

健康・美容

ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣

ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...

-

2024年8月1日

-

健康・美容

野菜・フルーツの老けない食べ方

老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...

-

2024年7月1日

-

健康・美容

真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!

気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...

-

2024年2月2日

-

健康・美容

めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防

低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...