自分の足、チェックしてますか? 下肢静脈瘤の基礎知識

下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)は、ふくらはぎなどの表面の血管がボコボコと浮き出る病気です。患者数は1千万人にのぼり、立ち仕事が多い人、出産経験のある女性などに多く見られます。放置すると皮膚炎に進むこともあります。

足の表面の血管が浮き出る

下肢静脈瘤は足の静脈に起こる病気で、足の表面に血管がボコボコと浮き出て見える、足の皮膚が変色する、足がよくつる、むくむ、だるいなどの症状があります。下肢静脈瘤のタイプは大きくわけて4つ。赤紫色のごく細い血管が浮き出る「くもの巣状」、青い血管が網目のように見える「網目状」、伏在(ふくざい)静脈という太めの静脈から枝分かれした側枝静脈に瘤(こぶ)ができる「側枝型」、伏在静脈に瘤ができる「伏在型」があります。

最も多いのは60~70代とされますが、近年では30~40代で発症するケースが増えています。

足に血液がたまってできる

血管には動脈と静脈があり、動脈は心臓から押し出された血液が通る血管です。反対に、心臓へ戻っていく血液が通る血管が静脈です。足の静脈は心臓よりはるか下にあり、血液を心臓に戻すためには、重力に逆らう力がいります。また、持ち上げた血液が元に戻らないようにする機能も必要です。そこで、血液を心臓に戻すために静脈の循環に備わっているのが「筋ポンプ」「逆流防止弁」の作用です。

「筋ポンプ」作用は、足を動かしたとき、ふくらはぎの筋肉が収縮と弛緩(しかん)をくりかえし、足の静脈を圧迫して、血液を心臓に戻す働きのことです。「逆流防止弁」は血液が通過するときに弁が開き、その後はピタッと閉じて、血液の逆流を防ぐ働きをしています。これらの作用がうまく機能しなくなると、血液は心臓に戻りにくくなります。その結果、足に血液がたまって、血管に瘤ができます。

進行すると色素沈着や潰瘍も

下肢静脈瘤を引き起こす原因には、「立ち仕事」「長時間のデスクワーク」「妊娠・出産」などがあります。運動不足の人も、筋力の衰えから「筋ポンプ」の働きが悪くなるため、下肢静脈瘤が起こりやすくなります。悪性の病気ではないので、一部の場合をのぞき、治療に一刻を争うことはありません。しかし、その見た目に悩む人は多く、症状が進むと、湿疹や皮膚が黒くなる色素沈着が起きることがあります。さらにそれを放置していると、静脈の流れの悪化から皮膚や皮下組織が栄養不足状態となり、わずかな刺激でも炎症が起きて、皮膚がただれて潰瘍ができるなどの事態を招くこともあります。

セルフケアで改善

下肢静脈瘤を予防し、進行を食い止めるためには、弾性ストッキングの着用、運動の習慣、体操といったセルフケアが効果的です。弾性ストッキングを着用すると、足首から上に向かって足が段階的に圧迫されるので、下肢の静脈の血液が下から上へと流れやすくなります。軽い症状なら、市販の弾性ストッキングを利用してもよいでしょう。

運動不足も悪化要因のひとつです。運動不足になると筋力の低下から筋ポンプ作用が弱くなり、むくみやだるさなどの症状が強くなります。自転車、ダンス、ショッピング、青竹踏みなども効果的です。

仕事で長時間同じ姿勢になりがちという人は、仕事の合間に簡単な体操を取り入れましょう。

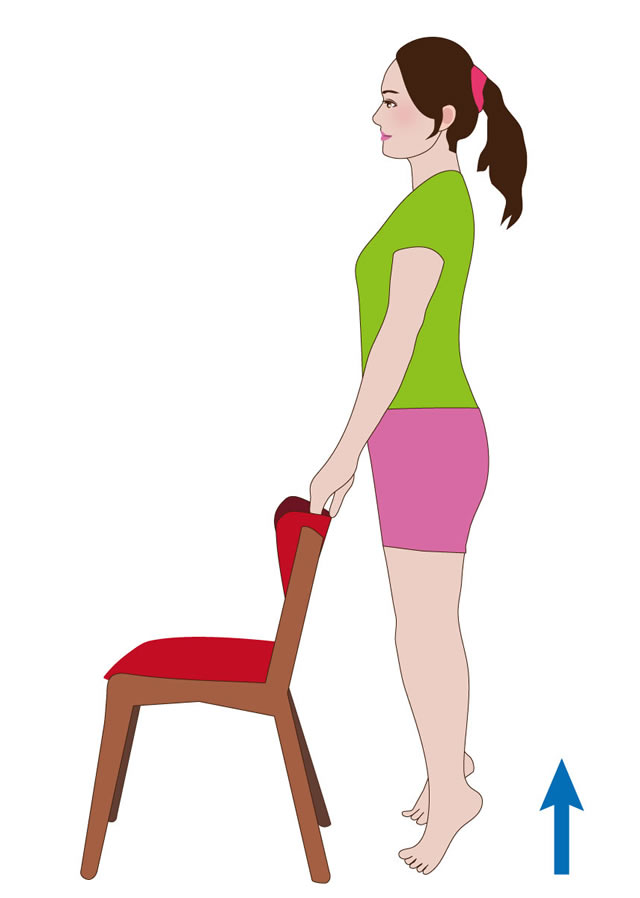

*立ち仕事の方に「つま先立ち体操」

(1)足を肩幅に開き、背筋を伸ばして、両手で机や手すりをつかむ

(2)ゆっくりと両足のかかとを上下させる。10回ほど繰り返す

*デスクワークの方に「足の指グーパー」

(1)イスに浅く腰掛けて両足のかかとを床につけ、足の指をグーにして2~3秒キープする。

(2)足の指をパーにするようにできるだけ広げて2~3秒キープ。10回ほど繰り返す

※皮膚炎が起こっている場合や、症状が辛い場合、見た目が気になるときは、必ず医師に相談してください。

-

2025年5月22日

-

健康・美容

春の息吹を食卓へ! アスパラガスを味わおう!

春から初夏にかけて、店頭に並ぶ鮮やかな緑色が美しいアスパラガス。シャキシャキとした食感と、ほのかな甘みがたまらない、春を代表する野菜の一つですね。今回は、そんなアス...

-

2025年3月24日

-

健康・美容

苦みパワーで不調を改善

人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...

-

2025年3月10日

-

健康・美容

ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣

ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...

-

2024年8月1日

-

健康・美容

野菜・フルーツの老けない食べ方

老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...

-

2024年7月1日

-

健康・美容

真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!

気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...

-

2024年2月2日

-

健康・美容

めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防

低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...